珈琲道ぢろばたで、泣きながら珈琲を飲んだ日 (2)

第2回は、古時計から生まれた空間設計、3人の涙のエピソード、そして独自の珈琲ドリップ方法と、珈琲道の師について。

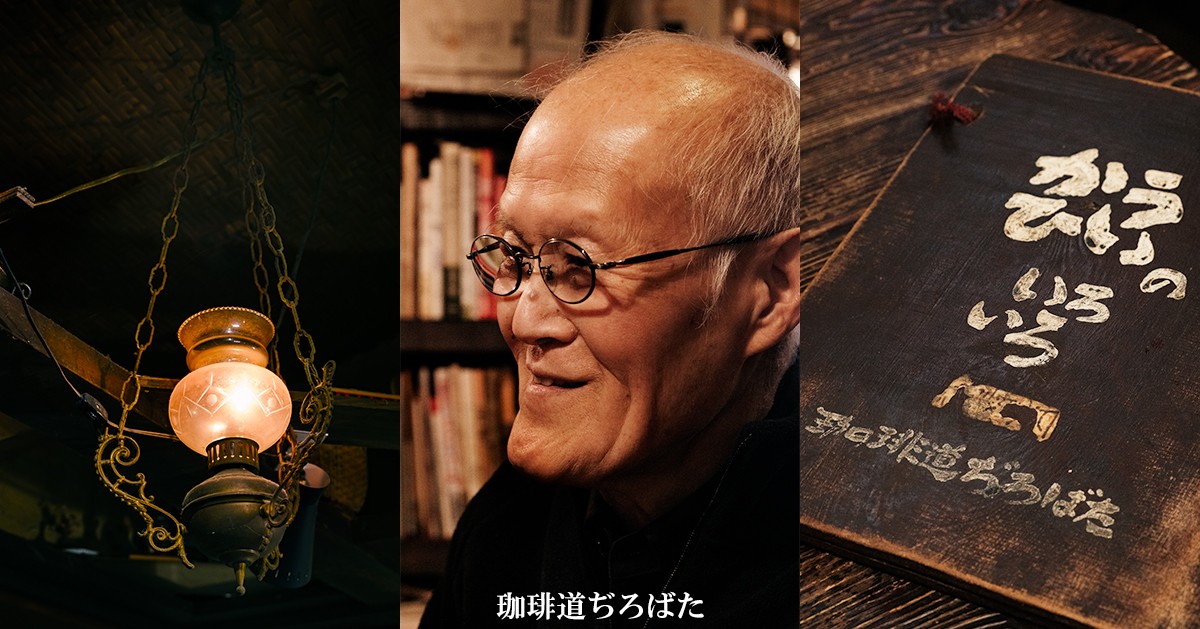

上の写真には火を起こした囲炉裏が写っていますが、これは2月の店内。夏は囲炉裏がありません。

来週の第3回(完結回)の配信は、読者限定となります。よろしければ登録してくださいね。

メールアドレスを入力するだけの簡単設定。お名前などの入力は必要ありません。

百歳の柱時計から生まれた珈琲空間

「ぢろばた」は、時間と珈琲の交差点のような場だ。

この空間の誕生には、アンティーク時計との運命的な邂逅があった。

中島さんは当初、店名を“時”にまつわるものにしようと考えていた。

たとえば「珈琲店タイム」、「珈琲店“刻”」といった案が浮かんでいたという。

「ところが、東松山にタイムという珈琲屋さんがあったんです。私、タイムまで何回も行きましたけれども、タイムのママに『遠い秩父だから、タイムという店名にしてもいいでしょうか』とお願いすればよかったのかもしれません。ですが、ゴリ押しをする勇気がなくて、別の店名を考えました」

そんな折、1972年のこと。長野県小諸の骨董品店の店先で、一台の柱時計と出会う。

埃をかぶって無造作に置かれていたその時計は、アメリカのイングラハム社製。骨董店は甲冑や掛け軸を中心とした取り扱いで、時計はうっすらと埃をかぶって眠りについているように見えた。

指で埃に跡をつけ、ふっと指先を吹き払う。

中島さんはその古時計に見入った。そして尋ねる。

「この時計、動くんですか?」

返答がない。

耳が遠いのかもしれない——そう思い、声を大きくしてもう一度問いかけた。

返ってきたのは思いもよらぬ厳しい声だった。

「お前さんみたいなクチバシの黄色いヒヨッコに、この時計を売るつもりはねえ。お前さん、いくつだ?」

「30です」

「この地球の上でたかだか30年しか生きていない分際で、いい気になるな、この野郎。この時計は、お前さんより70年も前からこの地球の上に存在してるんだ」

主人の叱責は、中島さんに地球という壮大なスケールと、自身の存在のちっぽけさを強烈に意識させた。

「地球という言葉、存在という言葉が、私の心に入ってきました。思い返せば、私が生意気にも埃を払って指なんかふっと吹いたときから、ご主人はイライラしてたんでしょうね。あげくに『動くんですか?』なんて——『時計は動いてナンボだ。この俺が、動かない時計なんぞ売ると思うのか?』というお気持ちだったんでしょう」

深く謝罪すると、ご主人はにっこり笑った。

「いいから、持っていきな」

「その時計をいただいて帰り、自分の部屋で約1年間、にらめっこです。時計に似合う空間を考えてデザインして。この空間はまず、この時計ありきなんです」

「四つ丸」「だるま時計」などの愛称で知られる、ねじまき式の美しい柱時計は、ちゃんと動いたそうだ。その振り子は現在も、ぢろばたの柱で静かに時を刻み続けている。少しだけ斜めに設置しないと、止まってしまうらしい。

中島さんは週に一度、そのねじを巻く。150年という時間が、ひっそりと、そこにある。

空間の設計と店名

店舗の建築を手がけた大工の棟梁・山中隆太郎さんは、中島さんに二者択一を迫った。

「あなたはお客さまがひっきりなしに来店する繁栄店を望むのか? それとも、お客さまが一人、また一人、ぽつりぽつりと訪れて、片隅で詩集など読みながら静かに珈琲を飲んでいる、そういう店を望むのか?」

中島さんは迷わず答えた。

「棟梁、後者です」

そして、往来の明るい陽射しを遮(さえぎ)るような、たくさんの観葉植物と本棚と囲炉裏のある空間が生まれた。

店名は秩父地方の古い民謡「秩父音頭」に由来する。ぢろばたとは、秩父の古い言い回しで囲炉裏のそばを意味するそうだ。

朝霧けたててよく来たねッと

ぢろばた寄っておあたんな

珈琲空間ぢろばたは、朝霧の立つ時刻——1974年4月29日の朝5時に開店した。

火・水・風・土——記憶の四重奏

嬉しいのは、ここで泣いてくださるお客さまがいることです、と中島さんは言う。

「いろんな理由があると思います。かつて配偶者と二人でここに見えた人が、配偶者を亡くされた後で訪れ、泣いているのを見たことがあります。『初めて来たのに、初めて来たようではない』と言って泣いていた人は、もしかすると、ふるさとを思い出したのかもしれない。決してきれいではなく、雑然としたこの空間が泣かせるんでしょうか」

私はぢろばたで、三者三様の涙の記憶を知った。

それぞれの滴は異なる温度を帯びて、仄暗い珈琲空間の影の中に溶け込んでいる。そのひとつひとつを、次のようにに喩えてみたい。

火の記憶

最初の滴はもちろん、中島さん自身のものだ。

50年前に体験した一杯は、味覚という感覚の回路を突き抜けて、魂の火種となったのだ。

目に浮かぶのは、まるで火花のように瞬く覚醒の衝動。

味覚という小さな入口から、世界の見え方が変わった——それはいわば、「火」の涙だった。

水の記憶

2つ目の滴は、テレビ番組の取材でぢろばたを訪れた芸人のヒロシさんが流したものだ。

2時間の収録が放送では15分に編集されたと、中島さんは笑いながら振り返る。

ランプが灯る奥のテーブル席で、ぢろばたの物語を話しているうちに、ヒロシさんは突然泣きはじめた。

「撮影中のスタッフに『すいません、すいません』などと言いながら。なぜ泣いたのか、私にはわかりません。私の話の内容が原因ではないと思いますが」

もしかしたらそれは、他者の物語に自分を重ね、感情の水位が高まったとき、喫茶店という場の力で社会的仮面が外れた瞬間に流れ落ちたのかもしれない。

芸人という厳しい世界で生きる人が表面張力で保っていた、「水」の涙。

風の記憶

3つ目の滴は、私自身のもの。

メニューに「平日のみ、店内にだれも客がいなくてお一人の場合に限定」と注意書きが添えられた「粗挽き点滴ブレンド」を飲んだときのことである。

それまでにも何種類もの珈琲をぢろばたで飲み、さまざまな魅力を味わっていたのだが、「タクタクタク……と点滴のように湯を注」いで抽出するその一杯を口にしたとき、「うまい……」と言ったきり、言葉が途切れた。

それは喜びとも悲しみともつかない、名づけようのない静かな涙だった。

日々の喧騒——洪水のように押し寄せる情報や雑音を、ぢろばたの扉が遮断する。

ただ、いまここで一杯の珈琲を手にしているということ。誰の視線もなく、自分の呼吸と粗挽き点滴ブレンドの香りが静かに交わっている。

その充足感が、そっと私の内側に触れた。

幸福とは、こうした気づきの瞬間に、風のように吹き抜けるものなのかもしれない。「風」の涙だ。

中島さんは何も言わずにキッチンの奥へ下がり、私が一人で心ゆくまでその時間を味わえるように場をゆだねてくれた。お客が涙を見せたとき、いつもそうするように。

土の器

ぢろばたは、すべての涙を受け止める「土」の器だ。

木のテーブルや囲炉裏の凹凸と艶。動き続ける150歳の古時計と、止まったままの古時計。キッチンで豆が挽かれるとき、客席にまで漂う芳香。

この場所は、火、水、風を包み込む大地だ。誰かの涙がこぼれても、ぢろばたはただ、受け止める。言葉にならない震えが床に染み込み、土の深みで記憶へと変わる。

火・水・風・土——四つの要素が織りなす無音の四重奏。そこに、今日も誰かの沈黙が重なっているだろう。

手の哲学──0.1ミリの泡と月の引力

中島さんは世界にひとつしかない道具を使って珈琲を抽出する。

小ぶりな古いドリッパーと、紙のフィルター。

ネルドリップという方法を選ばなかったのは、幻の"あの味"がペーパードリップだったからである。

なぜこの年季の入ったドリッパーにこだわるのか。

それは、かつて神田にあった自家焙煎珈琲店「らんぷや」の赤松マスターから贈られたものだった。

底に並ぶ3つの穴を赤松マスターがドリルで少し大きくした、特製ドリッパー。見慣れない「LL coffee」というメーカーのロゴが刻まれ、長年使っているうちにひび割れてしまった部分は、接着剤で補修してある。

敬愛する赤松マスターから贈られたこの道具を、中島さんはまるで古い友のように大切に使い続けるのだ。

ドリップは一滴ずつ、世界のゆらぎを測る儀式のように始まる。

日に何度も繰り返されるこの所作について、中島さんの言葉に導かれて分け入ってゆくと、驚くほど繊細な感受性と、研ぎ澄まされた集中の技法が宿っていることに気がつく。

観測する身体

最初のお湯は、珈琲の粉に沁み込むように滴らせる。お湯を転々と置いていくように“点滴”してもいいし、ゆっくりと注いでもいい。

そこで30秒ほど蒸らすのですかーーという私の質問は無意味だった。中島さんは数字に頼ってはいなかったのだ。

「目が大事です」と中島さんは言う。

珈琲の粉にお湯を注ぐと、表面に小さな泡が浮かんでくる。その泡が直径1ミリなのか、それとも0.1ミリなのかを見極めることが、次のお湯を注ぐべきタイミングを決定する。

次のお湯を注ぐ合図は、らんぷやの赤松マスターがそばについて教えてくれたそうだ。

「ぢろばたさん、表面に浮かぶ泡の大きさをよく見ていて、と言われました。お湯を含んだ珈琲粉がふくらみ、山が小さく盛り上がって、すーっとへこんでいく、そのタイミング。ぽこっと凹んじゃったら遅い。粉が水平になるくらいの瞬間。泡が0.01ミリの小ささになった状態を見て『ほら、ここで2投目だ!』」

もし1ミリ以上の大きな泡が立っていたら、お湯が熱すぎるしるしだという。

これまでに珈琲の先人たちがおこなってきた、お湯の1℃の違いをめぐる論争。マスターたちが説く十人十色のメソッド。それらを逐一、試さずにはいられなかった中島さん。

「いろんな方のおっしゃるいろんなことを、そうか、ああそうかというふうに感じながら」最終的にたどりついた方法は、細かな数値ではなかったのだ。

身体そのものを観測装置として働かせること。人間の感覚器官だけで微細な泡の変化を捉える――そこには、目が感じ、手が応じ、湯が落ちる、そのすべてが有機的に連動する小さな宇宙がある。

自然との感応

尖ったポットの先からお湯を点々と滴らせながら、「今日は“点滴”の落ち方が違う」と、中島さんは言った。

「その日の気圧などによって、点滴のぽたぽた具合が変わるんです。月の満ち欠けなども、どこかで影響しているかもしれない。不思議ですね」

そのひと言は、珈琲の抽出が想像以上に自然や環境と深く結びついていることを教えてくれた。

近くの温泉地に行くと、潮の満ち引きで温泉の質が変わるのを感じるという。

「ああ、いい湯だなと思う時と、銭湯と同じだなと思う時がありまして。満月の引力が温泉の水脈にも影響するんでしょうかね」

そのような変化が、珈琲の一滴にまで及ぶとは!

ドリップとは、身体が自然環境に応答することなのだ。

大気圧や気温、湿度、エアコンの風。熟練した手は、それらのゆらぎを感じとりながら抽出を微調整していく。

正解なき世界で

中島さんの語りには、珈琲における「正解」という考えへの懐疑がにじむ。

数々の流派、数値化された理論、精緻な抽出のメソッド。それらを一つひとつ試した末に、たどり着いたのは「こうでなければならない」からの解放だった。

たとえば、ドリップ時にお湯を受けた珈琲粉がふくらむのは、豆が新鮮な証拠だとよく言われているが——

「豆をふくらませるのは簡単。でも私は、なるべく膨らませないように点てたいんです」

教科書通りの”正しさ”ではなく、自分だけの“応答”。経験と意志が導いた、ひとつひとつの選択。その積み重ねに、中島さんの手業の深さが宿っている。

手の哲学とは、不確実な世界の中で、目の前の小さな泡や自然の変化に心身をひらき、一杯の珈琲に集中すること。0.1ミリの泡と、月のささやき。そのあいだで揺れる世界に、耳を澄ませながら。

珈琲哲学を導いた四人の師

中島さんの師にあたる人は誰でしょうか。

そう訊ねると、四人の名前を挙げてくれた。

千利休——精神的支柱

「茶の湯とはただ湯を沸かし茶を点てて飲むばかりなる事」

この千利休の境地は、曲がりくねった珈琲道を歩んできた中島さんの心の支えとなった。華美を排し、本質を見つめる茶道の精神が、中島さんの珈琲哲学の根底にある。

大坊珈琲店主人——陰の恩人

大坊珈琲店の大坊勝次マスターは、陰の恩人ともいえる存在だという。

自家焙煎に切り替える際、銀行から融資を受けて最新の大型焙煎機を導入するという選択肢もあった。しかし大坊珈琲店を訪れた中島さんは、店主が手回しの小さな焙煎機を使っている姿を目にする。

「小さな焙煎機でもできるんだ、と思いました」

現在ぢろばたで使っている焙煎機は3台目。2年半前に2台目が故障した際、息子さんがメルカリで購入してくれた11万円の家庭用焙煎機だという。

「名前もメーカーも不明の、おもちゃのような中古品です。これはぜひ書いていただきたい」と中島さんは笑う。

大宮の喫茶店マスター——味の原点

3人目は、大宮にあった喫茶店のマスター。

中島さんを泣かせた"あの味"の珈琲を、ペーパードリップで点てた人である。

この一杯との出会いが、中島さんの珈琲人生の原点となった。

「らんぷや」赤松マスター——志を同じくする同志

そして4人目が「らんぷや」店主の赤松マスター。

「らんぷや」が至近距離に開店したドトールとの競争の末に閉店してしまったことに、中島さんは強い憤りを感じている。

個人店ならではの気概と挑戦を理解しあい、大切にしてきた同志を失った悲しみが、中島さんの言葉ににじんでいる。

四人の師から学んだもの、それは珈琲に向き合う心構えそのものだった。

(第3回へ続く)

すでに登録済みの方は こちら