珈琲道ぢろばたで、泣きながら珈琲を飲んだ日 (1)

プライムビデオでとうとう『THIS IS US』のシーズン1から6まで見終えてしまい、少しばかり虚脱状態に陥っています。いかがお過ごしでしょうか。

人生が酸っぱいレモンを差し出してくる日もありますが、おいしいレモネードをつくっていきたいですね。

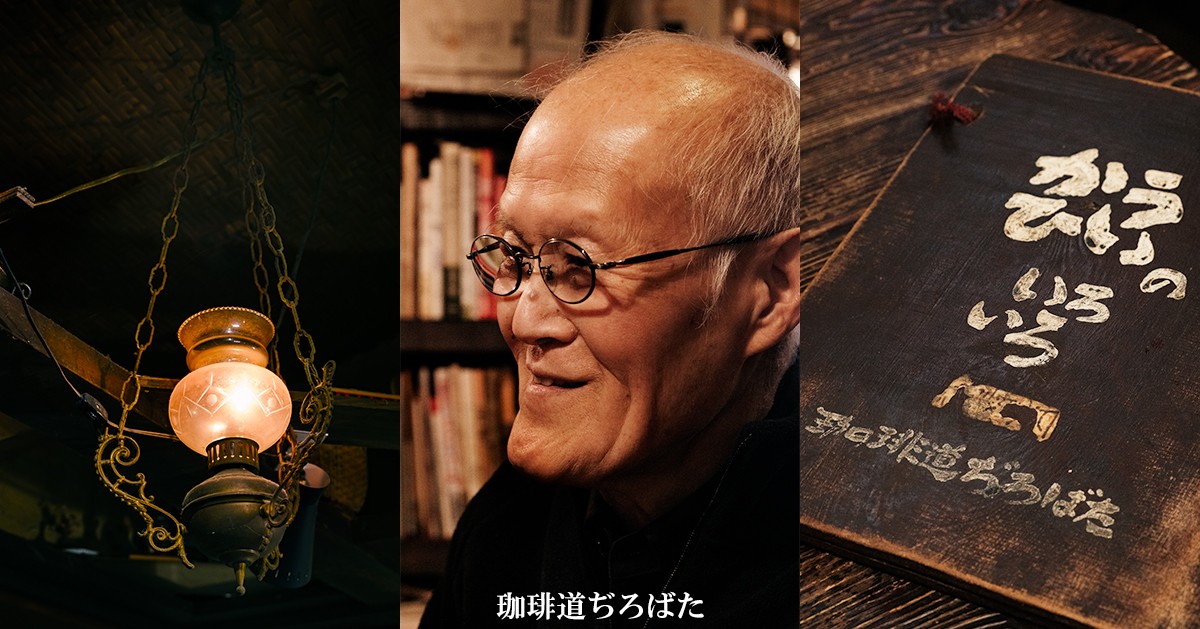

今回は1974年創業の「珈琲道 ぢろばた」店主、中島洋さん(83歳)にうかがったお話をお届けします。(全3回)

泣きながら珈琲を飲むとき

埼玉県秩父市。蔦に覆われた「珈琲道 ぢろばた」の扉を開けると、鉢植えの緑とたくさんの古時計に囲まれて、時が息をひそめているかのような世界が広がる。

店主の中島洋さん(83歳)が1974年から営んできたこの自家焙煎珈琲店には、珈琲を啜りながら涙を流すお客がいるという。

いったいその一杯は、あるいはこの空間は、いかにして人の心の琴線に触れ、涙を誘うのだろうか。

「泣きながらご飯を食べたことがある人は、生きていけます」

坂元裕二脚本のドラマ「カルテット」に登場するひと言だ。

癒えることのない傷を抱えた登場人物は、そのセリフを聞いて「んふふふ」と、うつむいたまま笑い、カツ丼を食べ続ける。ちょっとこぼす。

いい歳をした大人たちの無駄話の応酬や、冗談めかした言葉の隙間に、ふと真実が顔をのぞかせる。坂元脚本の真骨頂が、そこにある。

悲哀や絶望の底でうずくまっているとき、「食べる」という、生きるための営みを続けることで、人は再び立ち上がる力を取り戻すのだと思う。

では、泣きながら珈琲を飲んだことがある人は?

生きるために必須ではない珈琲という飲みものは、人生にどのような作用をもたらすのだろうか。

私は「ぢろばた」を取材のために2度訪れ、中島さんのお話に耳を傾けた。

身ぶり手ぶりが豊かで、要所要所で「川口さん」と呼びかけ、からかい混じりの冗談をはさんだかと思えば、時として目を閉じて考えをめぐらす表情さえも雄弁。中島さんはじつに魅力的な語り手である。

おかげで2度目の取材では時間を忘れてしまい、あやうく終電を逃すところだった。

さらに電話や手紙でもやりとりを重ね、中島さんの珈琲道と、彼が65年かけてたどり着いた独自の哲学の輪郭をたどっていった。

なぜ、ぢろばたの珈琲は時として人を泣かせるのか。

泣きながら珈琲を飲んだことがある人には、何がもたらされるのか。

それを解き明かす鍵を、中島さんとの対話から探っていきたい。

あなたは、泣きながら珈琲を飲んだことがあるだろうか?

理由もなく涙がこぼれて、温かいカップを握りしめたことがあるだろうか?

殴られて、インスピレーションが生まれた

1941年、秩父の和菓子店に生まれた中島洋さんは、家業を継ぐことを期待されて育った。しかし商業高校で学んだ経済の世界に、十代の青年らしい純粋な嫌悪感を抱いたようだ。

東京の名喫茶の数々に足しげく通うようになった中島さん。

人生を決定づける事件が起こったのは、18歳の春のことだった。

「中学時代のクラスメイトだった女性と3年ぶりに再会して、喫茶店で話そうということになりました。でも、1軒には暴力団風の男性たちがいて、もう1軒は体育会系の学生たちでいっぱいだった。それで、羊山公園に向かったんです」

学生服姿の中島さんたちは、そこで4人の不良青年にからまれた。

「昼間っからイチャイチャするんじゃねえぜ」と因縁をつけられ、彼女は中島さんの自転車に乗って逃げ切ったが、中島さんは理不尽にも「ボコボコに殴られて」しまう。

閃きが訪れたのは、その最中のことだった。

「殴られながら、"そうだ、喫茶店を開こう"と思ったんです。誰もが安心して人生や友情を語れる場所、人間らしいひとときを取り戻せるような喫茶店を」

暴力的な瞬間が、日常の平和な居場所への願いを生んだのだ。

「あの4人の顔は覚えていませんが、もしこの店に入ってきたら感謝したいですね」

コーヒーは世界を繋ぐのか

中島さんは上京し、住み込みで働きながら東京の喫茶店を転々とした。

「そのころ、私の中ではまだコーヒーが主役ではなく、“喫茶店を開こう”という思いでした。それがコーヒーに切り替わったのが東京オリンピックの年です」

国立代々木競技場のそばにあったフランス菓子の「コロンバン」喫茶ルーム。そこで働いた経験が、コーヒーの可能性へと目を開かせることになる。

1964年、コロンバンの喫茶ルームには、東京オリンピックに参加する世界各国の選手や報道陣が連日多数訪れていた。

「ホールスタッフ10名、その他に通訳4名。私たち4名のカウンターマンがネルドリップで懸命にコーヒーを点てましたけれども、間に合わないくらい」

毎日、閉店後に開かれるスタッフミーティングで、通訳が「お客さまにコーヒーを褒めていただきました」と報告する。当初、中島さんはそれを眉唾ものとして聞いていた。北欧はコーヒー王国、フランスにはカフェオレが、イタリアにはエスプレッソがある。日本のコーヒーの地位など低いと考えていたのだ。

「意外にも『こんなにおいしいコーヒーは初めて』と喜んでいただいた。若い、愚かな私は、”そうだ、コーヒーには世界をひとつにする力がある!”と思い込んで、珈琲道を歩き始めたんです」

それから半世紀。

世界はいまだひとつにはなっていない、と中島さんは苦い笑いを浮かべる。

バケツの中の抽出カスを舐める男

コロンバン時代の忘れがたいエピソードがある。

「キーコーヒーの柴田文次社長はすばらしい方でした。厨房にズカズカ入ってきて、背広を脱ぎ、腕まくりをして、厨房の青いポリバケツに腕をつっこむんです。そこにはお客の食べ残しやリンゴの皮などが捨ててあります。柴田社長はその中からコーヒーの抽出カスを取り出して、舐めるんです。そして『このコーヒーを点てたのはどなた?』」

主任がこっそり中島さんの背中をつつく。

「はい、私が点てました」と名乗り出た中島さんに、柴田社長は湯温や蒸らしの時間、豆の挽き具合まで微調整するように指示した。抽出カスの味から全てを見抜いていたのだ。

——完成したコーヒーのほうは飲まないのですか。

思わず私は中島さんにそう訊ねた。

「それは……、初めて気がつきました。普通なら完成品を飲んで『これは誰が点てたの?』と訊くものですね。柴田社長は川に例えれば上流までさかのぼって、水源に注目するというお考えだったのかもしれません」

人生を決めた一杯

時は1974年。中島さんは秩父で3年半営んだ「ガーナ」という喫茶店を閉じ、新たな店「ぢろばた」の開業準備に追われていた。そんな日々の途上、一杯の珈琲がすべてを変える。

オープンを間近に控えたある日。

中島さんはコーヒー豆の仕入れ先としてキーコーヒーを選び、契約のため大宮市内の営業所へと車を走らせた。

「営業所で応対してくれたのは新入社員だったのか、契約書にハンコを押しても、水の一杯さえ出てきませんでした(笑)」

片道約3時間。契約を終え、長い道のりを戻る途中、無性にコーヒーが飲みたくなった。旧国道17号線沿いでみつけて飛び込んだのは、なんの変哲もない喫茶店である。

「壁にはメニューが貼ってあります。ホット、アイス、紅茶、ココア、ミルク、コーラ、ホットドッグ、サンドイッチ、ナポリタン……いわゆる“喫茶店”です。先入観が頭の中を支配します。こんな店のコーヒーが旨いはずがない。いま思えば、実に失礼な思い込みですけれども」

ご年配のマスターの姿を見て、「あ、これはだめだ」と感じたという。

だが、先入観は間もなく完全に打ち砕かれる。

「だめだ」は、中島さんの珈琲道の原点に変貌した。

涙の珈琲(1滴目)

当時の一般的な喫茶店では、コーヒーを20~30杯分ずつまとめてドリップしておき、それを温め直して提供するのが常だった。

しかし、その喫茶店では、老マスターが1杯ずつ点てていた。カリタを使ったペーパードリップだ。棚にはアートコーヒーのロゴ入りの缶が並ぶ。

「ひと口飲んだら『えっ……』。またひと口飲んで『あれっ……』。このあたりから、もう涙が止まらないんです」

自分以外にはお客が誰もいない店内。

マスターの目が届かない窓際の席で、中島さんは思いきり泣いた。

「コーヒーを飲んで泣いたのは初めてでした。なぜ泣いていてるのか、自分でも理由がわかりませんでした。失恋してもあそこまで泣きませんでしたね」

いまなら涙の理由がわかると中島さんはいう。

それは純粋においしい珈琲への驚きだった、と。

「たぶん、舌から脳へと信号が伝わる過程で、舌から入った情報が異常だったので、脳の電気信号が乱れて涙腺を刺激しちゃったんじゃないか。生理的なパニック状態に陥ったんじゃないでしょうか」

たしかに冷静な分析だ。しかし私には、その説明に、過剰に感傷的になることへの照れや警戒が含まれているように思えてならない。さらに、他者の前ではあえて言語化しない何ものか、そして、言葉が届かない何ものかの気配もある。

50年前、中島さんがその喫茶店を見くびっていたのは明らかだ。

思い込みと現実のあいだに生じた、激しい落差。「わかっているつもりの自分」に対する羞恥、老マスターへの申しわけなさと、その仕事ぶりへの敬意、朝からの緊張と疲労。すべてがないまぜになり、熱い塊がこみあげてきたのかもしれない。

中島さんにとって、この一杯は一期一会の珈琲となった。

「あの頃はブレンドの中身を訊いたところで、『企業秘密です』と言われるのが常でした。だから、訊ねることもしませんでしたね」

以後、中島さんはその味を舌と心に刻みつけ、50年にわたり追い続けることになる。長い珈琲道(コーヒーみち)の原点だ。

50年間の迷路の出口は……

ぢろばた開店後、中島さんは“あの味“を再現すべく、ブレンドの味の調整を求めて業者とのやりとりを繰り返した。

「もう少し苦みを」「酸味を足してほしい」などと伝え、「わかりました、次回持ってきます」と返答を得るものの、はかばかしい変化はない。

喫茶店がブームだった当時、地方の小規模な喫茶店への個別対応などおこなわれず、全国流通用の豆が届けられていたのだろう。

理想の味に近づけないならばと、中島さんは自ら焙煎を手がける自家焙煎珈琲店の道を選んだ。

何十年にも及ぶひたむきな焙煎と抽出の試行錯誤が始まった。

されど、あの日、中島さんを泣かせた究極の一杯は、いまだ再現できないという。

「もうあの味は、私の記憶の中で美化されているだけなのかもしれません。83歳になるまで追い続けて、たどりつけないのだから、そろそろ潔く諦めたほうがいいんじゃないか」

私は耳を疑った。名店として珈琲好きの人々に知られ、何人ものお客を涙ぐませてきたその人の口から「たどりつけていない」「諦める」という言葉がこぼれるとは。

しかし、そんな境地を語る中島さんの言葉には、一種不思議な明るさが漂っている。

「あの味」がたとえ記憶の迷宮で生まれた幻影だったとしても。

その探究こそが、中島さんの珈琲道を豊かにしてきたはずだ。

真空の宇宙空間で小さく蹴られたサッカーボールがどこまでも飛び続けるように、その一杯は、中島さんの生涯に永遠の軌道を与えたのである。

それは、決して特別な物語ではないのかもしれない。

日常の一皿が、一杯の飲みものが、不意に胸を揺らす瞬間は誰にでも訪れる。

【お知らせ】

第2回は1週間後にお届けします。メールとして直接配信されますので、もしよろしければ上のボタンをクリックして、読者登録をどうぞ。

すでに登録済みの方は こちら