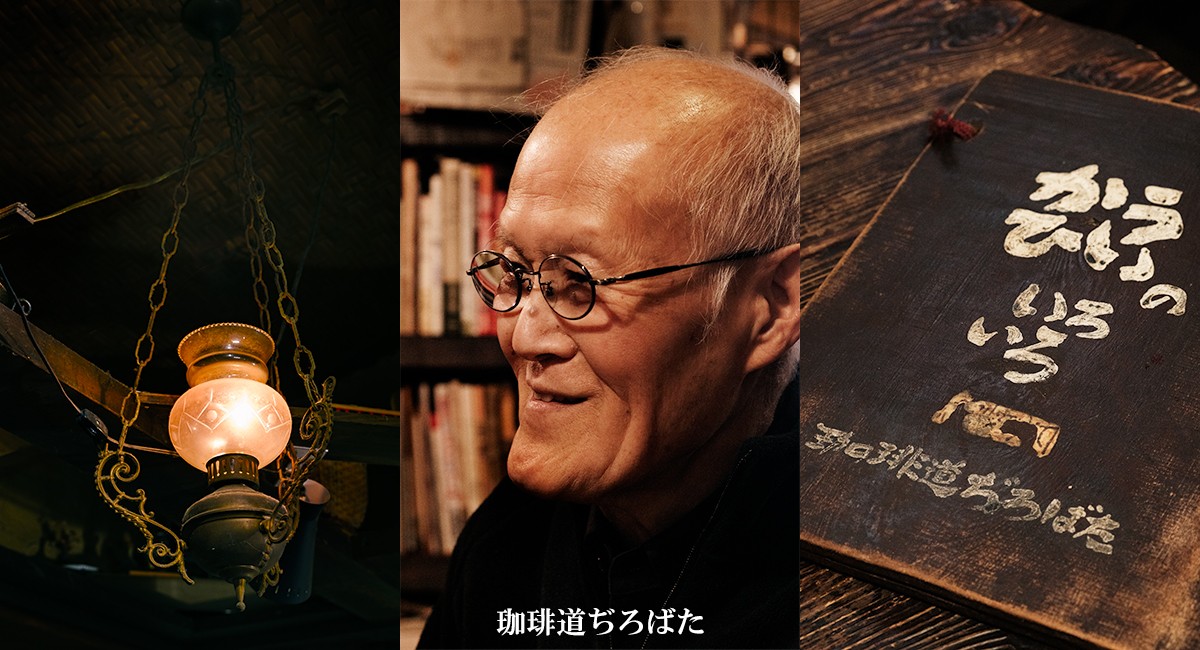

珈琲道ぢろばたで、泣きながら珈琲を飲んだ日 (3)

第3回は、

珈琲の故郷にあった風景

ぢろばたの源流にまつわるエピソードがある。1974年、ぢろばたが大盛況のうちに開店してから間もない頃、中島洋さんは、なぜか胸の奥に消えないむなしさを抱えていた。

成功しているはずなのに、なぜか満たされない。その答えを探す中で、福岡の自家焙煎珈琲店「珈琲美美」の森光宗男マスターを訪ねた日のことは、いまも中島さんの記憶に鮮烈に刻まれている。

森光マスターはその日、ちょうどエチオピアのコーヒー農園を視察して帰国したばかり。現地で見聞きしたことをこんなふうに語ってくれたという。

「朝、目覚めると宿舎の周りに煙がたなびいていた。その煙をたどると、焙煎の香りだったんです。食堂のような場所で小さな子どもたちが竈(かまど)に薪をくべ、ベコベコの鍋で豆を煎っている。もう少し大きな子たちはそれをすり鉢で砕き、ネルのような布でドリップしている。大人たちは畑に出る仲間のために食事を準備していました」

それは家族や共同体の日常に、コーヒーが自然に深く息づいている光景だった。

「子どもたちが粗末な道具で点てたコーヒーの味に衝撃を受け、自分が恥ずかしくなりました」

森光マスターはそう語ったという。単なる異文化体験ではなく、同じ珈琲の道を歩む人への言葉として。

その瞬間、中島さんの胸に澱んでいた違和感の正体がくっきりと浮かび上がった。技術の練磨を焦るあまり、コーヒーの源流にある風景や、日々の営みに接続することを見失っていたのだ。

『PERFECT DAYS』がもたらした転換

それから50年近くが過ぎた頃、もう一つの発見が訪れる。

「合計65年間、珈琲道を歩き続けてきたが、まっすぐに歩けていない。コンパスを出して、どっちなんだろうと思っている。果てしないですね……いや、果てしなかった、という過去形になります」

迷いが過去形になった転換点のひとつは、映画『PERFECT DAYS』との出会いだった。